百年巨头自拆帝国:霍尼韦尔为何选择“一分为三”?

2026-01-2411月5日,第八届中国国际进口博览会在上海开幕。中国一汽董事长、党委书记邱现东出席开幕式及签约活动,党委常委、副总经理吴碧磊、陈彬等领导参加进博会相关活动。

作为中国汽车产业的重要代表企业,中国一汽积极参与本届进博会系列活动,并分别与大众汽车集团、奥迪汽车股份公司、丰田汽车(中国)签署合作备忘录,达成2026年购买合作意向,进一步深化与全球领先汽车企业的合作伙伴关系。

据悉,本届进博会共有155个国家、地区和国际组织参与,吸引4108家境外企业参展,整体展览面积超过43万平方米,规模再创新高。

展会现场集中展示了低空经济、人形机器人等前沿领域成果,新一代信息技术与人工智能、绿色低碳等产业方向的全球领军企业悉数亮相,充分展现了新技术、新产品的融合趋势。

专访丰田社长佐藤恒治:直接给中国团队放权,我们不玩虚的!

前两天在2025东京车展上,有幸受邀专访了丰田汽车公司社长佐藤恒治。作为丰田史上最年轻的社长之一,最初是一线工程师,在丰田深耕了数十年,Celica、Supra这些传奇跑车的悬挂系统调校都是他的代表作,还参与了卡罗拉、MR2等畅销车型的底盘技术研发,从技术骨干到管理层,现在已经一路成长为引领丰田应对全球汽车产业变革的核心掌门人……有机会和这种既懂技术又清楚品牌战略的丰田核心人物近距离聊聊,自然是机不可失,要问一些内部消息和干货。

丰田正在电动化转型,中国市场又对丰田很重要,所以第一个问题就是中国本土新能源市场这么卷,丰田怎么跟上节奏?佐藤社长直接说:“现在全球市场不一样了,每个地区的需求差太多,想做好就得找最懂当地的人来干!” 他说两年前刚上任时,中国本部长就跟他强调“速度太关键”,要想跟上中国市场的脚步,必须把权放给本土团队。

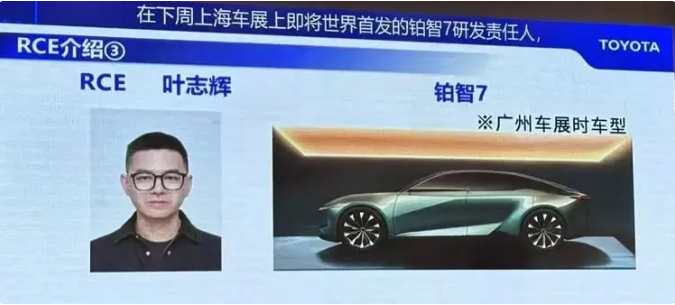

现在丰田中国的三位区域首席工程师(RCE),根本不用看总部的条条框框,中国市场消费者喜欢什么、需要什么,他们直接提案开发,自己百分之百信任他们,这都是佐藤的原话,能看出来他的是真放权。

聊到智能化,他也不绕弯子,说丰田不会自己闷头搞,要和中国的合作伙伴一起搭好技术基础,再靠经销商团队把智能车型快速铺到市场上。至于大家关心的雷克萨斯上海国产,他说豪华品牌不能光靠噱头,得先把车辆的底子打扎实,再琢磨设计和生活方式这些加分项,他说中国消费者对体验感要求高,丰田得拿出真东西才行。

好奇的是丰田这套RCE放权制度这么管用,以后卡罗拉、普拉多这些全球车型能用上吗?佐藤社长点头说肯定会,而且不局限于新能源车。他觉得全球车型想在中国卖得好,关键就是让最懂中国的人牵头,“上田本部长他们现在就像中国企业一样在做事,这样造出来的车才不会水土不服”。

说到管理,他好几次都说自己受到丰田章男的影响:“会长从来不让大家做他喜欢的事,而是让我们做自己热爱的事”。这份信任其实现在也传承下来了,佐藤说不信任团队,本土化根本推不动,给他们宽松的环境才能搞出真创新。聊到如何解压,硬核工程师出身的佐藤也挺接地气,说自己藏了8台老丰田,从80年代的卡罗拉到Celica、Supra跑车都有,有时候还瞒着老婆偷偷买车,他说自己开着老车测试极限,是他最放松的时候。

最后也聊到了这次东京车展最有流量的卡罗拉和六轮LS概念车,他的意思是卡罗拉概念车会不会引入,全看中国消费者的意见,不强行推,只按需做;六轮LS虽然技术难度大,但就是要啃硬骨头,他说把上下车方便度、车内舒适度这些细节做好,才是豪华车该有的样子。

总的来说整场聊下来,能明显感觉到丰田这次是准备在中国市场认真发力了,用RCE制度给国内本土团队放权,同时还推动雷克萨斯国产的战略……能看到这个百年车企正在放下架子适应变化,接下来就看这些布局能不能变成实实在在的好车了

2025东京车展 "冰火记",中国车企在改写主场游戏

当我踏入2025东京车展的展厅时,第一感受便是与半年前上海车展截然不同的氛围——彼时上海车展101万人次的人潮还历历在目,而本届东京车展全程观众不足50万,不及上海车展的半数,稀疏的人流让偌大的展馆显得格外空旷。

我穿梭在各个展台间,清晰看到比亚迪展台前举着相机的媒体围成半圈,不少观众还在排队体验车型;而不远处的日系品牌主展台,却难见排长队的场景。这种"主场冷清、客场热闹"的强烈反差,成了我对本届东京车展最直观的初印象。

EV视界创始人 王科

作为年度收尾的全球大型车展,日系品牌本想将这里打造成未来出行理念的秀场,科幻概念车与前沿动力技术轮番登场;但在我看来,中国品牌的强势加入,才真正让这场本土盛会多了几分全球竞争的看点,也让整个展厅充满了汽车行业多元碰撞的活力。

比亚迪Racco:披着K-Car外衣的"新规制定者"?

比亚迪展台前的热闹劲儿在整个展馆里格外突出,Racco一亮相就被围得水泄不通。我好不容易挤到跟前,发现不少日本观众正拿着手机对着它拍照,还有几位媒体记者蹲在车身旁拍摄细节。

初见Racco,我一下就被它萌系的外表吸引了——圆形大灯像卡通片里的豆豆眼,短前后悬设计让车身圆滚滚的,1.8米的高度比传统K-Car高出不少,活脱脱一只站立的浣熊。好不容易等到前面的观众体验完,我赶紧打开车门坐进去,才发现这小家伙藏着不少"心机"。

20kWh的刀片电池被巧妙地布置在底盘下方,虽然容量不大,但WLTC工况180公里的续航对于日本城市通勤来说绰绰有余——毕竟东京市区平均通勤距离还不到20公里。最让人惊喜的是它的充电速度,30分钟就能充到80%,比很多日系混动车型加油还方便。

旁边几位体验过的观众正用日语交流着感受,连连点头称赞。我也试着感受了一下,比亚迪这次显然做足了功课。

Racco的转向手感调校得特别轻盈,模拟在狭窄街道掉头时一把就能过;座椅采用了类似日式沙发的填充物,坐了几分钟,感觉短途乘坐舒适度远超同级K-Car。不少观众还在询问工作人员上市时间,展台的接待人员忙得不可开交。

更绝的是它的智能网联系统,支持日语语音控制和本土化应用,连找附近的居酒屋都比本土车型反应快。

不过,Racco面临的挑战也不小。

日本消费者对K-Car的忠诚度堪比寿司配芥末,而且本土品牌在售后网络和保值率上有着天然优势。

但比亚迪的聪明之处在于,它没有试图改变日本消费者的习惯,而是用中国技术满足他们已有的需求。

2026年夏季上市时,如果定价能控制在200万日元(约合人民币9.5万元)左右,这款"中国海獭"很可能在日本市场掀起一场不小的风暴。

丰田卡罗拉:从"买菜车"到"未来战士"的逆袭

如果说比亚迪Racco是本届车展的"闯入者",那丰田卡罗拉概念车就是最大的"叛逆者"。

当这款黑银双色的轿跑停在展台中央时,我听到不少观众嘀咕:"这真的是卡罗拉吗?"

确实,这款概念车和我们印象中那个"经济适用男"形象判若两人。

断点式贯穿日行灯像一道闪电划破前脸,溜背式车身搭配大尺寸轮毂,尾部造型甚至比小鹏P7还激进。

丰田设计师这次算是彻底解放了天性,把过去十年攒的"科幻感"全都堆在了这台卡罗拉上。

内饰更是颠覆认知。

悬浮式中控屏取代了传统仪表盘,小桌板样式的中央通道可以自由调节高度,连方向盘都做成了半幅式。

最有意思的是,车内取消了大部分物理按键,所有操作都通过语音或手势控制完成。

不过说实话,这种过于极简的设计在实际使用中可能会有些不便,比如开车时想调个空调温度,还得跟车机"对话",多少有点本末倒置。

日产Elgrand:MPV市场的"搅局者"还是"跟风者"?

在丰田埃尔法和威尔法垄断高端MPV市场多年的情况下,日产终于拿出了自己的"杀手锏"——第四代Elgrand。

这款被称为"君爵"的旗舰MPV,一亮相就被媒体围得水泄不通。

Elgrand的外观设计确实有不少亮点。无边框格栅搭配发光车标,营造出强烈的科技感;贯穿式尾灯在夜间点亮时辨识度极高;双侧电动滑门和20英寸轮毂则凸显了它的高端定位。

不过最让人期待的还是它的内饰,菱形皮革座椅、BOSE音响、双联屏设计,每一项配置都在对标埃尔法。

动力系统是Elgrand的核心竞争力。

最新一代e-Power混动系统不仅降低了油耗,还大幅减少了噪音。

据日产工程师介绍,这款车的静谧性已经达到了纯电动车的水平。e-4ORCE电动四驱系统的加入,也让它在湿滑路面上的稳定性远超同级竞品。

但Elgrand面临的最大问题是品牌溢价。

埃尔法在国内市场已经被炒成了"加价神车",甚至成了一种身份象征。日产要想撼动它的地位,光靠产品力还不够,还需要在品牌营销上下功夫。

不过对于中国消费者来说,这未必不是一件好事——如果Elgrand能顺利引进国内,或许能打破MPV市场一家独大的局面,让大家有更多的选择。

马自达Vision X-Coupe:用"黑科技"诠释"人马合一"

论设计,马自达从来不会让人失望。

Vision X-Coupe概念车一登场,就凭借独特的气质征服了在场的所有观众。

这款车没有传统的进气格栅,前大灯和日行灯的设计简洁到极致,侧面修长的车头和溜背式车身,完美诠释了"魂动"设计语言的精髓。

但最让人惊艳的还是它的动力系统。马自达为Vision X-Coupe配备了双转子发动机+电动机的插混系统,综合输出功率达到375kW,纯电续航160公里,综合续航更是高达800公里。

更有意思的是,这款车还计划使用由微藻制成的CO?中性燃料,配合马自达独创的Mobile Carbon Capture二氧化碳回收系统,简直把环保做到了极致。

不过,微藻燃料的量产难度不小。据马自达工程师透露,目前一个混凝土搅拌车大小的培养罐,运行两周才能产出一升燃料。

这个效率要想商业化,还有很长的路要走。但不得不承认,马自达这种"不撞南墙不回头"的精神,正是当下汽车行业最缺少的。

内饰方面,Vision X-Coupe延续了外观的简约风格。联屏设计没有采用当下流行的超大尺寸,而是通过巧妙的布局和细节处理,营造出一种低调奢华的氛围。方向盘和座椅的设计则充分考虑了人体工学,完美体现了马自达"人马合一"的驾驶理念。

本田Super-N:萌系外表下的"性能猛兽"

在K-Car领域,本田一直有着自己独特的理解。

Super-N概念车看似萌态可掬,圆形大灯和方正的车身充满了童趣,但运动轮圈、红色卡钳和外扩的后扰流板,又暴露了它"性能猛兽"的本质。

这款车最让人期待的是它的BOOST模式。

开启后,车辆可以瞬间达到最大性能,模拟声浪和虚拟换挡的设计,让你在驾驶时仿佛置身于赛车场。

虽然具体的动力参数还没有公布,但从本田一贯的调性来看,Super-N的性能绝对不会让人失望。

不过,Super-N的内饰设计多少有些让人失望。

相比激进的外观,内饰显得过于保守,中控台的布局甚至还停留在燃油车时代。如果本田想让这款车在全球市场取得成功,内饰的升级换代必不可少。

雷克萨斯六轮车:豪华出行的"脑洞之作"

如果说前面几款车还在常理之中,那雷克萨斯LS六轮概念车就是彻底的"脑洞之作"。

这款车采用了独特的六轮设计,后侧四个车轮比前侧两个尺寸更小,这种差异化设计不仅让整车看起来极具未来感,还为后排座椅腾出了更多空间。

车内的设计更是颠覆想象。三排布局的休闲沙龙式座椅,配合宽敞的空间,营造出一种移动豪华客厅的感觉。

纯电动动力系统的加持,让平坦的地板和静谧的座舱成为现实。雷克萨斯首席品牌官西蒙·汉弗莱斯说:"这款车是为了重新定义豪华出行。"从现场观众的反应来看,他们确实做到了。

不过,六轮设计虽然独特,但转向系统的复杂性会大大增加,维修成本也会相应提高。而且在狭窄的城市街道上,这款车的灵活性恐怕会受到不小的影响。

丰田章男表示"每个人都致力于完成这项任务",但要把这款概念车量产,雷克萨斯还有很长的路要走。

丰田Century Coupe:百年豪华的"运动变奏"

在雷克萨斯六轮车的未来感之外,丰田展台另一款引发热议的车型是Century Coupe概念车。作为丰田旗舰轿车Century的衍生版本,这款双门轿跑打破了人们对"世纪"系列沉稳商务的固有认知,首次将顶级豪华与运动基因融合。

外观设计上,Century Coupe保留了经典的竖条格栅和圆形大灯,但缩短的轴距与溜背式车顶线条赋予其灵动姿态。车身采用专属的"墨玉黑"珠光漆,在不同光线下呈现深浅变化,配合22英寸多辐轮毂,既有古典韵味又不失现代张力。

内饰堪称移动的艺术品。中控台采用北海道胡桃木与和纸纹理饰板拼接,座椅选用意大利鞣制小牛皮,手工缝制的樱花刺绣图案成为视觉焦点。后排虽为双座布局,但腿部空间依然充裕,配备了可调节的航空级头枕和隐藏式小桌板。

动力系统彰显丰田的技术野心,搭载5.0L V8混合动力系统,综合输出功率达420马力,匹配10速手自一体变速箱。

值得一提的是,该车还提供纯电模式,WLTC工况续航可达80公里,满足城市短途通勤需求。

丰田官方表示,Century Coupe定位"新时代的豪华运动标杆",计划2027年量产,限量发售500台。这款车的出现,不仅丰富了Century系列的产品矩阵,更展现了丰田在高端市场突破自我的决心。

不过,其预计超过2000万日元(约合人民币95万元)的起售价,也让它成为少数人的专属座驾。

奔驰GLC纯电版,电动SUV的低语革命

电动时代,谁说豪华就得高调?奔驰用GLC纯电版悄然证明:优雅,本是无声的征服。

东京车展上,这款中型SUV以942颗LED像素灯格栅首秀,蜂窝纹路如光影迷宫,侧面溜背弧度融汇"感性纯净"的张弛有度——它不喧哗,却瞬间锁定目光。

动力内核,才是暗藏的杀机:双电机483马力、808Nm扭矩,零百4.4秒,94kWh电池WLTP续航700km+。800V快充10分钟300km,热泵空调与再生制动化险为夷,空气悬挂+后轮转向让弯道如诗行般流淌。

这份"从容不迫"的执着,正是电动圈缺席的诗意。内饰避开巨屏的浮华,39.1英寸Hyperscreen如AI知己,多任务响应丝丝入扣;纯素皮革与双层玻璃筑"静谧堡垒",方向盘曲线直击人体韵律,唤醒"人车合一"的冥想。

回首展台,这款GLC EV不止载人前行,更是邀你共舞光影:2026年上市,订单已热,电动豪华的下一章,由奔驰低吟书写。

从东京车展冷落反观:中国汽车市场的崛起与话语权提升

东京车展的冷清与上海车展的火爆,并非简单的地域消费差异,而是全球汽车产业重心转移的直观体现。当中国品牌在东京车展的舞台上从"参与者"转变为"引领者",背后是中国汽车工业在技术、市场与生态层面的全面突破,正逐步掌握全球汽车产业变革的话语权。

技术突围构筑核心竞争力,是中国车企赢得话语权的基石。以比亚迪为代表的中国品牌,已在新能源领域形成从电池、电机到电控的全产业链技术闭环。刀片电池的安全优势、DM-i超级混动的节能表现,以及智能网联系统的本土化适配能力,让中国车企在技术输出上实现了从"跟跑"到"并跑"甚至"领跑"的跨越。正如比亚迪Racco在东京车展展现的,中国技术不再是简单的"性价比标签",而是能够精准洞察并满足海外市场需求的解决方案,这种技术自信正在打破传统汽车强国的壁垒。

庞大且活跃的本土市场,为中国车企提供了迭代升级的"试验场"与"加油站"。2024年中国新能源汽车销量突破1200万辆,连续9年位居全球第一,这样的市场规模不仅孕育了比亚迪、蔚来、小鹏等一批头部车企,更推动着产业链上下游快速成熟。从电池材料到智能芯片,从充电设施到出行服务,中国已形成全球最完整的新能源汽车生态体系。这种"市场反哺技术"的良性循环,让中国车企能够以更快的速度响应消费者需求,推出更具竞争力的产品,进而在全球市场竞争中占据主动。

全球化布局与品牌向上战略,让中国汽车的"话语权"从国内走向国际。如今,中国车企不再满足于产品出口,而是通过海外建厂、技术合作、品牌并购等方式深耕全球市场。比亚迪在巴西、泰国建立生产基地,蔚来进入欧洲市场并推出换电服务,上汽名爵在东南亚市场占有率稳步提升……中国汽车正以"技术+服务+生态"的综合模式,改变着全球消费者对"中国制造"的认知。在东京车展上,比亚迪展台的热度远超部分日系本土品牌,正是中国汽车品牌影响力提升的生动注脚——当中国车企能够在传统汽车强国的主场获得认可,意味着其在全球产业格局中的话语权已实现质的飞跃。

更重要的是,中国车企正以开放包容的姿态参与全球汽车产业规则的制定。在智能网联、自动驾驶、新能源标准等前沿领域,中国企业积极与国际组织、跨国车企开展合作,推动建立更公平、更高效的产业生态。这种从"被动接受规则"到"主动参与制定"的转变,正是中国汽车工业真正崛起的标志。

写在最后

逛完2025东京车展,我最大的感受是:汽车行业正在经历一场前所未有的变革。比亚迪Racco的出现,打破了日系品牌在K-Car市场的垄断;丰田卡罗拉概念车的激进设计,展现了传统车企拥抱电动化的决心;马自达的微藻燃料和雷克萨斯的六轮车,则让我们看到了未来出行的无限可能。

当然,这场变革也充满了挑战。微藻燃料的量产难题、六轮车的实用性争议、中国品牌进军海外市场的文化壁垒,都是需要解决的问题。但正是这些挑战,推动着汽车行业不断向前发展。

2025年的东京车展,不仅是一场新车发布会,更是一场关于未来出行的思想碰撞。在这里,我们看到了车企们的创新与勇气,也感受到了汽车文化的多元与包容。无论你是汽车爱好者,还是普通消费者,这场盛宴都值得我们期待。毕竟,未来的出行方式,应该由我们每个人共同创造。

威马汽车工厂被电池巨头接盘!

停产超两年的威马黄冈工厂即将迎来新主人,湖北本土能源企业楚能新能源正式跨界造车。

威马汽车在湖北黄冈的星晖工厂已沉寂两年多,这座曾投资202亿元、占地千亩的现代化生产基地,如今只有零星人员留守。厂区停车棚空荡,门前杂草丛生,与昔日作为湖北省重点项目的热闹形成鲜明对比。

而转机似乎正在出现。业内消息显示,楚能新能源计划接手该工厂,借此正式进军新能源汽车制造领域。

楚能新能源什么来头? 其背后是恒信汽车集团董事长代德明。恒信作为全国第四大汽车经销商集团,拥有超过310家4S店的销售网络。楚能自身则专注储能与动力电池,仅用四年时间便跻身全球储能电池出货量前五。

对于楚能而言,收购威马工厂最直接的价值在于获取宝贵的新能源汽车生产资质。随着工信部收紧准入管理,造车资质已成稀缺资源,通过收购可绕过漫长申请过程,快速实现造车布局。

此外,楚能具备独特优势:背靠恒信的销售渠道,同时作为电池企业能保障核心零部件供应。有传闻称,楚能首款车将是对标问界M5的增程式SUV,依托电池技术积累切入混动市场。

当前新能源汽车市场竞争惨烈,行业预测最终存活品牌不会超过10家。楚能作为后来者,面临巨大挑战,但在湖北地方政府支持下,盘活威马现有产能,对地方经济和产业升级都具有积极意义。

威马工厂能否在楚能手中焕发新生?这场跨界造车大戏值得期待。

日前,威马汽车宣布,小威随行APP重新上线iOS和Android平台,蓝牙车控、远程车控、蓝牙钥匙、车辆信息同步等主要功能已恢复——此消息一出,顿时引发业内对威马汽车复出的猜想:曾经在造车新势力中销量尚可又消失了几年的威马汽车,还会迎来“第二春”?

威马汽车要咸鱼翻身

几年前,当蔚来、理想、小鹏、零跑等一众造车新势力车企还没有今天这般光鲜耀眼之时,威马汽车首款车型威马EX5就已获得新势力年度单车交付量冠军。

不过,就在大家对这个品牌寄予厚望时,威马汽车却突然休克,然后在车圈里消失了很长一段时间。

如今,伴随着新能源化进程加快,坚持下来的造车新势力品牌早已实现月交付量过万辆的目标,并且越做越大。今年10月份,蔚来、小鹏交付量超4万辆,零跑汽车交付量超7万辆。即便才进入车市没两年的小米汽车,10月也完成月交付量超4万辆的惊人业绩。

面对大好的市场环境,威马汽车复出的可能性极大。今年9月,威马汽车发布《致供应商白皮书》,宣布深圳翔飞汽车销售有限公司成为威马汽车的投资人和新股东,接管威马四家公司。同时,威马汽车宣布正式启动重整并准备复工复产。

相较于前几年新能源车尚不被多数人接受的大环境,今天的市场尽管竞争激烈,但机会也多。只要有市场,对于威马汽车来说就有翻盘的机会。

成熟产业链提升造车水平

除了威马汽车要重回新能源赛道外,近段时间网传哪吒汽车也迎来重组。其中,一家名为“山子高科技股份有限公司”正在推进与哪吒汽车母公司合众新能源的重组事宜,有可能会让哪吒汽车重回新能源赛道。

虽然威马汽车、哪吒汽车能否满血复活尚待时间验证,不过就目前来看新能源市场不仅为传统大厂转型提供了广阔天地,同时也让造车新势力品牌有了精准目标、更有奔头。

从市场来看,这两年新能源市场占有率逐渐提升。据乘联会最新数据显示,9月份新能源汽车市场占有率接近60%,这也就意味着新能源车的时代全面到来。

其次在产品与技术上,对比前几年造车新势力一头雾水杀入新能源车市,目前国内已形成非常完善的新能源汽车产业链。从动力电池到车机系统,再到智能辅助驾驶等等,只要车企舍得花钱都能买到,无形中减少了研发难度。

正在扩容的市场、成熟的产业链,让造车可少走很多弯路。如果车企在整车设计、产品质量、市场营销上多花心思,那么销量也不会差到哪去。

新势力迎来第二波浪潮

当业内传闻威马要复出时,无独有偶的是另一条“一汽集团将收购零跑股权,并最终成为其第一大股东”消息,也引发行业热议。虽然,该消息被零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明回应为“不实信息”,但本着“无风不起浪”原则,还是让人对零跑汽车未来走势产生联想。

曾几何时,零跑汽车在造车初期并没有惊起太大波澜。不过,作为一家具备较强自研自造能力的企业,零跑汽车一不缺技术、二不差产品,同时在价格上也有优势,在经过这几年深耕后,今年稳坐造车新势力头部,其成长的轨迹有目共睹。

手握新能源硬核技术,同时产品、销量均在线,让零跑汽车有更多底气与一汽携手。比如今年3月,一汽集团与零跑汽车签署《战略合作谅解备忘录》,明确在新能源车型联合开发、零部件合作及资本协同三方面深化合作——只要双方有需求,未来双方有更深度的合作未尝不可。

前有蔚来、小鹏、零跑等造车新势力多年坚守迎来2025年市场爆发,后有小米汽车仅靠两款车就做到月交付量超4万辆,由此可见当前新能源汽车市场容量确实惊人。

对于造车新势力而言,对的产品、合适的价格、有效的营销就是销量的获胜法宝。在站稳当下市场的同时,也势必让它们朝着更高目标迈进。

《车壹圈》观点:正所谓“时势造英雄”,就当前市场格局来看,无论传统新能源大厂、还是合资新能源亦或是造车新势力,在造车的路上都有无限延展的可能性。

今天的市场能接受威马、哪吒汽车复出,也能接受零跑汽车、小米汽车的异军突起。只要产品足够给力、技术足够领先,那么造车新势力就可乘胜追击,就此开启2.0时代。

日本秋叶原的相机橱窗C位,如今被中国大疆Osmo Pocket 3占据——这款口红大小的设备以34.1%市场份额碾压日本巨头,用智能云台和电影级画质重新定义了影像创作。从无人机到口袋相机,大疆用十年蛰伏完成了从"中国制造"到"标准制定者"的逆袭,让世界看见深圳湾正接过东京的影像权杖。

题图|视觉中国

中国相机,撕开日本市场的口子

日本秋叶原的电器城里,明亮的橱窗一字排开。几十年来,这里一直是摄影爱好者朝圣的“圣地”,也是属于索尼、佳能、尼康的天下。过去,人们总会在这几块招牌前驻足,挑选自己的理想相机。

只是这两年,橱窗的C位换了名字。在那些老牌巨头的展架中间,出现了一排来自中国深圳的“小机器”,而最显眼的位置,正属于 DJI Osmo Pocket 3。

根据日本权威零售分析机构 BCN+R 的数据【1】:自 2023 年 10 月上市以来,其市场份额长期稳居 20% 以上。到如今,Pocket 3的市场份额一度攀升至 34.1%,这意味着,日本市场每售出三台摄像机,就有一台是 Pocket 3,而这几乎接近第二名到第九名的总和。

这一幕,在十年前几乎无法想象,日本曾是全球影像产业无可争议的中枢神经。从底片到数码,从单反到无反,全世界几乎所有认真拍照的人,都离不开几个熟悉的名字——索尼、佳能、尼康、富士。

在很长一段时间里,日本不仅是影像设备的制造国,更是“标准的制定者”。镜头、感光元件、工艺精度,乃至“什么是好画面”的审美标准,都由日本厂商写在行业的石碑上。正因为如此,当 DJI Osmo Pocket 3 这样的中国品牌在日本本土夺下头部市场份额时,才会让日本媒体惊觉讶异。

从工艺到工业

摄影技术从一块镀银铜板到一枚 CMOS 传感器,摄影走了整整两个世纪。它记录的不只是光影,更是产业技术与权力的迁移史——谁掌握了最新的影像技术,谁就定义了世界的样子。

19 世纪末,欧美已经出现了遍布各地的胶片冲洗中心。摄影技术的出现,催生了现代新闻业与商业广告的蓬勃发展,其影像生产几乎都依赖欧美制造的设备。什么样的色彩叫“真实”,什么样的对比度叫“高级”,什么样的构图叫“专业”——全球影像行业数十年都在按照这些标准对齐。镜头、胶片、曝光、色温的参数,最后变成了跨越国界的视觉语言。

早期欧美时代的摄影是一门“工艺密集型”技术,精密奢侈,价格高、产量低,与普通人无缘。直到上世纪中叶,柯达推出便携易用的傻瓜相机,将复杂的暗房流程“封装”在胶卷和一键式相机中,摄影才真正走出精英圈层,成为千家万户的生活日常。从此,记录生活不再是专业的权利,而是一种人人可及的表达方式——影像第一次可以成为“每个人的事”。

只是刚由柯达启蒙的大众摄影还没过多久,下一轮的变革就已经悄悄酝酿。

1969 年,贝尔实验室的威拉德·博伊尔和乔治·史密斯首先发明了 CCD 图像传感器,它可以像胶片一样捕捉光,但更小、更稳定、可复用。1975 年,柯达工程师史蒂文·萨森 用它做出了世界第一台数码相机,那时只能拍出轮廓清晰但细节极度模糊的黑白照片。

相比于分子级分辨率的胶片摄影技术,彼时数码相机拍出来的照片几乎没有艺术价值,但日本公司很快就从技术转型的缝隙看到了未来的潜力。

索尼集团率先在感光元件和机电一体化上完成消费级产品的突破,而尼康则以精密光学和专业机身牢牢锁定高端摄影师群体,佳能则成功将单反价格降至百元美金级,开启了数码单反的普及元年。这些来自东京湾的巨头牢牢控制着全球影像上游,自动测光、自动对焦、电子快门......日本的摄影产业几乎垄断所有的行业规则。在 2000 年时,全球前十大数码相机品牌中,日本企业超过七席,也把柯达等传统巨头合进了历史的教科书,拍摄从“物理感光”跨进“光学传感”。

把工艺变成工业,把昂贵的光学器件标准化、规模化,日本让高质量影像设备走进了普通消费者手里。由此起,摄影不再需要一次性的胶卷耗材,成本大幅降低。摄影从需要构图、等待的仪式感行为,转变成为了可以边拍边看,边看边删的日常。同时,由于个人电脑、编辑软件的快速普及,大众摄影用户出现了爆发式的增长。

在这场新的影像革命转型中,日本企业领跑了近 40 年。这时间长得足以构建起看似牢不可破、环环相扣的产业格局。

因此,当其大本营秋叶原被以大疆为首的中国品牌碾压式攻下头部市场份额时,震动的不只是消费市场,而是这条长达半个多世纪的产业链本身。

似是来自未来的相机

让我们把时间拨回到 6 年前。

2019 年初,全球影响力最大的 Vlog 博主 Casey Neistat 在自己测评里面如此评价了大疆第一代Pocket——“我被 DJI 的 Pocket 震惊到了,这像一台来自未来的相机”。【2】

Vlog 是“Video Blog”视频播客的缩写,这个概念在 2010 年开始出现,随后被 Casey Neista 几乎以一己之力在全球范围内点燃风潮,“一个人、一台相机、一段生活”开始成为全球流行的内容叙事。

相较于前时代单反与摄像机的创作范式,Vlog 镜头核心强调个人视角,完全以拍摄者为中心进行叙事、讲述主观体验,画面不追求精致,但追求即时、真实、情绪。同时,其内容发布与社交媒体深度绑定,成为与观看者互动的内容工具。

影像革命的底层从来不是比拼镜头、芯片或者像素的军备竞赛,而是一次次拍摄方式、内容形态与分发渠道的迭代。

上世纪中叶,柯达把笨重的暗房搬进普通人的手中,摄影从精英技艺变成全民爱好。数码时代索尼集团、佳能、尼康用轻便的卡片机和数码单反,让新闻、旅行和商业拍摄的生产效率实现了数量级提升,影像内容数量急速上升。

再往后,智能手机的普及与视频内容社区的崛起,让“拍摄”彻底成为一种日常动作。当拍摄不再完全依赖摄影师,诸如“如何保持稳定”、“如何稳定追焦”等问题都能放心交给算法之后,人人都成了摄影师。

影像权杖的持握者,从光学巨头的实验室,移至数以千万计创作者的手中。

蛰伏十年

如果把 Pocket 3 引爆日本市场作为我们开始确信第三次影像革命的时间点,那么它的背后,则埋藏了一条长达十年的伏线。

2015 年,那时大疆的消费级无人机已经以绝对的产品力横扫全球市场,但产品经理发现了一件奇怪的事情——有些用户在拍摄时并不让无人机起飞,而是举着无人机上下左右移动,用它拍摄稳定的地面画面。

对大疆来说,这完全不在当初“俯拍”的场景假想之中,但却又颇具启发意义——用户有时追求的或许并不是“飞行”,而只是稳定的动态影像能力本身。

那么去掉螺旋桨,把云台和相机做成一台轻便的手持设备,会不会打开一片全新的市场?大疆团队决定把三轴稳定云台从无人机身上抠下来,加上一颗摄像头,于是便有了 Osmo 的诞生。

初代 Osmo 手持云台相机旨在解决地面手持拍摄的稳定性问题,获得了专业用户的积极反馈。虽然从如今对手持摄影设备的要求评判,它有很多不足——体积重量在日常拍摄中仍显负担、需额外搭配手机进行画面监看,但它第一次让电影感画面离普通用户更近了一步。

2015 年正是海外 Vlog 文化的萌芽期,中国本土也迎来微博由图文向视频转型的节点。视频创作者群体开始迅速膨胀,什么是更合适的拍摄设备,成为尚未被定义的空白地带。在短视频等其他内容社区还没有成为主流的年代,Osmo 像一颗提前埋下的火种,静静等着时代的风吹来。

在后续的迭代中,大疆不断洞察出不同用户群体的细分需求,陆续分化出 Mobile 系列手机云台、Pocket 系列口袋相机、Action 系列运动相机三条主力产品线。其 Mobile 使用手机拍摄,是最低成本的解决方案;Action 从海外 Gopro 的生态里切下了大半蛋糕,如今市占率已近 70%,而整个系列的创新担当,则由 Pocket 负责。

2018年11月,大疆 Osmo Pocket 实现了三轴机械增稳技术的极致小型化,将专业级稳定体验浓缩到口红大小,并且增加了高亮触控屏做云台基础操作与作品回放。

2020年 10 月,Pocket 2 进一步升级,将焦段拓宽至更具实用性的20mm,以便能在手臂自然伸展的距离内捕捉更广阔的背景环境,显著提升了自拍体验。同时集成了无线麦克风接收功能,有效解决了户外创作中的关键收音难题。

由此,Pocket 便定义了一个全新的摄影器材品类——“口袋云台相机”,它轻巧、稳定,却有着电影画面般的质感。在那个短视频还没完全引爆、创作者只是少数群体的年代,大疆已经率先交出了一种未来内容创作工具的原型。

只是那时内容生态尚未全面爆发,创作需求远没有如今这般汹涌。Pocket 虽然小火,却尚未能击穿大众市场,于是就被夹在手机和相机之间,成了一个被认知、被夸赞,却不够“刚需”的产品。

2019 年,美国著名科技媒体 TheVerge 对 Pocket 给出了 7.5 分——产品很棒,但对于非创作者而言,还没有达到完全背弃手机的地步。【3】每个拿起 Pocket 的消费者一定会不由自主地问自己:“难道我用手机拍摄不够吗?”

手机,毫无疑问是如今目之所及最强大、最全能的移动设备,是那个曾被认为能吞噬一切的产品,无论是相机、录音笔、播放器、导航仪……几乎囊括生活的全部。

只是随着手机性能参数的增长曲线日渐放缓,创新摸到瓶颈之时,在功能趋同的时代,人们开始重新追求“为某一件事而生”的工具。手机能录音,但并不妨碍 Plaud 在商务人群中的爆火;手机能阅读,但电子阅读器依旧行之有年;手机也能记步,但各种运动健康管理穿戴设备层出不穷。

任何高频的软件体验,都有着硬件化的潜力。

只是走向大众前,它都要等一次“击穿点”的出现——那个让大众无法再退回去的体验瞬间,如同 iPhone 改变了手机样式,但直到 iPhone 3G 的丝滑才真正让互联网装进口袋。Pocket 也在等待——当创作成为一种生活方式的时代,人们终将期待一台为创作而生的相机。

从“够用”到“想用”的瞬间

Pocket 3 从 2023 年 10 月问世起,直至 2025 年初,在长达 1 年有余的时间里,它在全网一直处于一机难求的状态,甚至喜得名号“电子茅台”。这对于一家身处世界电子之都深圳的公司来说并不常见,最合理的解释便是,Pocket 3 的售卖情况超出了他们的想象——这个“击穿点”好像来了。

在便携相机长期被功能边界束缚的年代,人们似乎早已默认:便携即是妥协——要么牺牲画质换取轻巧,要么放弃易用性追求专业。但 Osmo Pocket 3 似乎第一次把“专业画质”和“极致小型化”这组互斥的需求,在同一台设备中找到了巧妙的平衡点,让创作变得轻盈。

在一眼可见的地方,旋转屏幕开机的交互方式新颖且实用,是最容易区别前代产品的记忆点,2 英寸可旋转 OLED 屏,可以随意横拍、竖拍,完美适配主流视频内容社区的尺寸比例。在看不见的地方,还有尺寸 3 倍于手机感光元件的 1 英寸 CMOS 传感器,搭配 4K/120fps 拍摄精度,让拍摄无需后期,高清还原细腻皮肤质感,画质直接出片。

视频创作曾是一件“麻烦”的事:需要懂设备、懂构图、懂后期。Pocket 3 把这些复杂的环节都收拢在一个小小的机身里——智能对焦、自动追踪、实时取景、即拍即传,并且搭配了丰富的运镜模式,让拍摄变得像发一条朋友圈一样简单,完美匹配如今视频社区对创作频率的要求。

如果说前两代 Pocket 还只是先锋者的尝试,那么第三代产品同时击穿“硬件阈值”“表达频率”“智能系统整合”的三道门槛时,产品热卖便成为了理所应当。从此,创作不再需要被准备仪式包裹,横亘在“想拍”和“能拍”之间的无形之墙不复存在。

流向深圳的时代接力

从欧美到日本到中国,每一次“创作门槛的坍塌”都预示着影像革命的发生,折射着产业势能的迁移。从天空到地面,从航拍到手持,大疆用十年时间积累出了飞控系统、三轴云台、影像算法、无线图传、麦克风生态……这些看似分散的能力,竟在 Pocket 3 上实现了跨界创新。

Pocket 3 的热卖是一则中国制造业的进化故事:从代工制造到技术原创,从单点突破到全栈整合。当年日本公司用“把工艺变成工业”的方式主导了光学时代,而今天大疆用“把硬件变成智能系统”的方式,开启了影像的智能时代。

它让世界重新认识到——“影像创新”的中心,正在从日本东京,缓缓向着深圳湾流去。

这迁移是技术的,更是文化的。

过去的影像记录世界,如今更多属于自我表达,影像从专业走向生活,从工具变成语言,从作品变成流量,中国的智能制造与内容生态结合的速度,远超任何一个时代。技术史未必是在喧嚣中改写的,或许只是在某个微小的节点被悄然点亮。

通过 Pocket 3 的大火,便携云台相机赛道的潜力终成行业共识,Pocket 3 不是“阶段性爆款”,而是市场爆发前的品类拐点。这股由大疆开启并领导的风潮,也引来其他厂家的蜂拥而至,将这次产业变迁的目的地,牢牢锁在中国。

清晨的海边,露营者把 Pocket 3 放在石头上,对着初升的太阳录下第一条 Vlog;

夜晚的街头,朋友围坐着架起 Pocket 3 拍下即兴演奏;

旅行者把 Pocket 3 拿出口袋,记录着陌生城市的风景与笑声。

无需搬抬脚架,只需边走边拍。于是技术后退、表达上前,人们不再为“如何拍”抓耳挠腮,这是一场由每个普通人发起的影像革命——用更轻的工具,看见更大的世界。

参考资料

【1】止まらないOSMO POCKET 3無双――異例のメガヒットビデオカメラ人気の秘密【道越一郎のカットエッジ】:

https://www.bcnretail.com/market/detail/20250727_539929.html

【2】DJI OSMO Pocket vs. GOPRO 7 (which has better stabilization??):

https://www.youtube.com/watch?v=07kJSgNNdTM

【3】DJI Osmo Pocket review: a tiny camera that doesn’t skimp on the stabilization: